お香体験講座

ご予約にてお香講座を承りますので、ぜひ皆さまのご参加お待ちしております。開催できる日時には限りがございますので、お客様のご希望のお日にちをお伺いした上で講座担当者と日時を決定してご予約をお受けさせて頂きます。

お香体験講座のご予約・お申込みはこちら

目次

お香の先生になりたい方へ~お香リカレント学院無料説明会参加者募集中~

初めてでもできる「手作りお香講座」

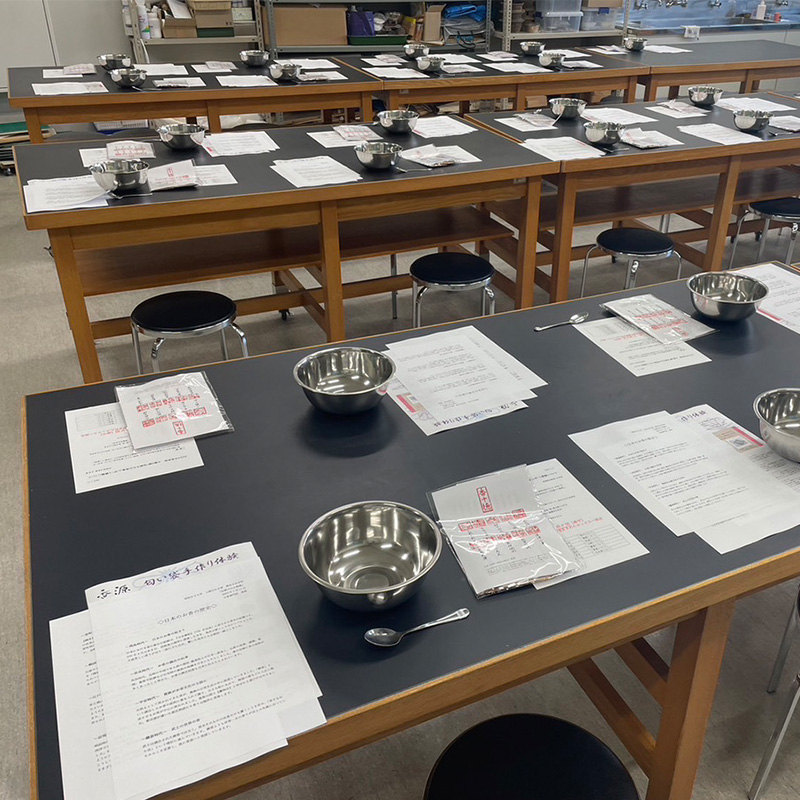

香源では各店舗2Fのスペースで、手作りお香講座を開催しております。お香コンシュルジュが一人ずつに丁寧に指導しますので、初心者の方でも安心です。素材や作るお香の種類は選んでいただけるため、何度でもお楽しみいただけます。お越しになるときは是非、ここでしかできない、自分だけの「香り」作りを体験してください。

講座コースは4種類 匂い袋、練香、お線香、香木焚き比べ

匂い袋

匂い袋の歴史は古く、奈良時代からあったといわれています。奈良時代の歴史人物で外せないのが遣唐使の鑑真和上です。鑑真和上は授戒、建築、薬草など、それまでの日本になかった多くのものをもたらし、その中に香原料があったとされています。また、鑑真和上は薬草や香原料を調合し、単体よりもより効能の高い薬を作ったそうです。合香術がもたらされたことで、単体で使われていたお香はいくつもの香りを合わせて仏前で薫かれるようになりました。そして、この時代に魔除け・厄除け、防虫など実用的な目的でもお香が使われるようになっていきます。それを物語るように、当時建立された奈良・東大寺の正倉院には日本最古の香袋(匂い袋)が収蔵されています。

匂い袋はお香の種類としては「匂い香」と言われ、香料や漢方薬を布や紙でできた袋に入れ、腰から下げたり、タンスの中に入れて香りを楽しむものです。タンスの中に入れる匂い袋は、その香りで虫から服を守ってくれるので防虫香ともいわれています。お部屋に置いたり、鞄に入れたり、お好きな場面でお使いください ♪ 体験教室ではご自身で調香した香りで二つ匂い袋を作ります。

練香

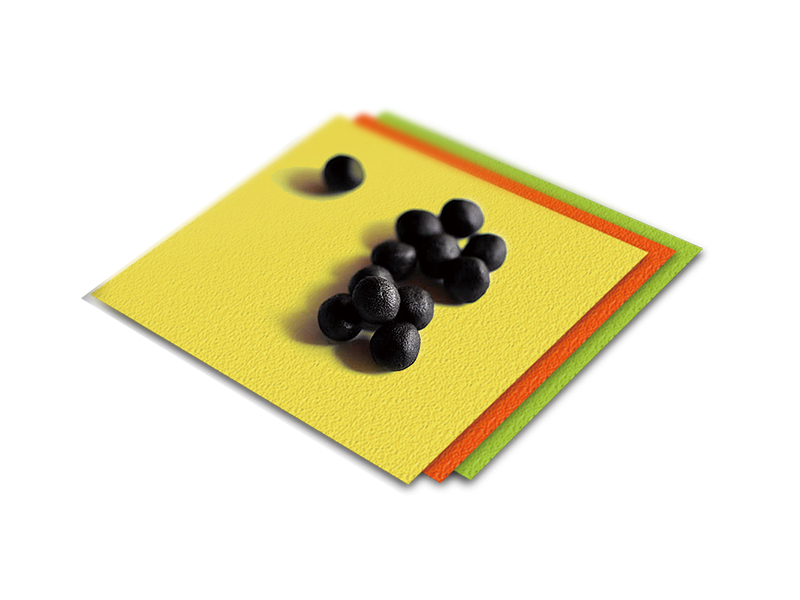

練香(煉香)とは沈香をはじめとした粉末状の原料を、蜜や梅肉などで丸薬状に練り固めたお香の事です。【薫物(たきもの)】とも呼ばれ、源氏物語にも記されているように、平安時代には貴族がたしなみとして衣服にその香りを薫き染めました。一人一人が自分だけの香りを持ち、その香りもステータスのひとつだったといわれています。また、宮中の遊びや生活を通して洗練されていった香りは「六種の薫物(むくさのたきもの)」と呼ばれる四季を感じる香りと他2つを加えた6つのテーマも作られました。香源の練香手作り体験では春夏秋冬をイメージした香りを含む「伝統的な調合」のキットをご用意しております。お好みのテーマをお選びください。

- 春の蕾…梅の花のような華やかな香り

- 夏の雨…蓮の花を思わせる涼やかな香り

- 秋の声…菊の花に似た香り

- 冬の星…木の葉の散るあわれさを思わせる香り

- 雑(ぞう)…もののあわれさを思わせる香り

- 正月…祝い事などに使用

現代でも、茶道の席で薫かれるなど様々な場面で使われており、1000年を超える練香の歴史は脈々と伝えられております。ぜひ奥ゆかしい平安貴族の香りをお楽しみください♪

また、「伝統的な調合」6種類のキットに加えて、下記の3種類の三英傑の香りのキットからもお選び頂けます。

◆徳川家康・織田信長・豊臣秀吉の香りの調合キット

愛知県が誇る三英傑(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)のイメージの香りを、代表取締役社長であり調香師の菊谷勝彦が調合しました。

そのレシピを基に3種類の練香を制作していただきます。

歴史好きの方はもちろん、香りのイメージをどう調合して作りあげていくのか、さまざまなマニアの方に楽しんでいただける内容です。

線香

線香の歴史は不明な点が多く定説がありません。記録をたどっていくと室町から安土桃山時代のころに、線香が贈答品として用いられていたという記録委が残っています。当時の線香は中国から輸入されたもので竹芯香(ちくしんこう)と呼ばれ、細い竹ひごに線香生地を塗り固めたものでした。今と同じような竹芯を使わない線香が作られたのは、18世紀前半の江戸時代中期からだとそれています。火をつけるだけで手軽に楽しめる線香は江戸時代に急速に広まりました。日本での線香の始まり地については「堺説」と「淡路説」があり、現在でもお線香の生産地として代表的な地域となっています。線香は香原料と椨粉(タブ粉)でできています。タブ粉は調合に使われるあらゆる香原料のつなぎ役として活躍します。タブ粉ではなく蜂蜜や梅酢をつなぎにすると平安時代に誕生した練香となります。

線香手作り体験は練香体験と同じく「伝統的な調合」6種類の調合キットと「徳川家康・織田信長・豊臣秀吉の香りの調合キット」の三英傑の香りからお好みのテーマをお選び頂き、制作して頂きます。

香木焚き比べ体験

日本の伝統文化の一つである「香道」の形式をならって、香木の伽羅、沈香、白檀を焚いて、貴重な香木の香りを体験できます。

本コースの「聞香」(もんこう)は電子香炉を使用します。灰や炭が必要な香炉だと敷居の高さや火力の不安定さを感じてしまうからです。

香木そのものの香りに集中することで、より「聞香」を気軽に楽しんでいただけます。

なかなか体験することができない「香道」のエントリーとして、簡単な「組香」のルールに則って、香木の香りを当てる形式で楽しんでいただきます。

そもそも香木とはどういったものか、どうやってできるのかも含めて解説して行います。

※その他注意事項

服装は自由です

机と椅子で実施します

香水など香りの強いものをつけての参加はご遠慮ください

お好きな日時でお香づくりを体験いただけます

香源の手作りお香教室は、お一人さまから受講できます。また、基本的にご予約制ですが当日思い立った場合でも、予約状況次第で当日受講が可能な場合がありますので、先ずはお気軽にご連絡ください!ご予約は各店舗の講師のスケジュールによりますので、ご希望の日時をお伺いした上で講師と日程を調整してお決めさせて頂いております。

体験は同一組のご予約は同じ体験コースでお願いしております。

※複数名様のご予約で別々の体験内容のご予約はできません。何卒ご了承お願い致します。

| 場所 | 名古屋本店・銀座本店・上野桜木店 |

|---|---|

| コース | 「匂い袋」「練香」「線香」「香木焚き比べ体験」からお選びください |

| 料金 | お一人様4,400円(税込) |

| 時間の目安 | 「匂い袋」「練香」「香木焚き比べ体験」:60分程度 「線香」:90分~120分程度 |

| 申し込み | 事前予約制(お電話・店頭・メールにて受付中) ※ご予約時に「希望日時」「参加人数」「コース内容」をお教えください ご予約・お申込みはこちら |

| TEL | 名古屋本店: TEL:052-486-1888 銀座本店: TEL:03-6853-8811 上野桜木店: TEL:03-3827-6666 |

お香出張講座について

香源では店舗以外の場所でもご希望に応じて出張お香講座を行っております。開催場所や参加人数により、店舗での講座ではご都合が合わない場合は出張講座が可能です。

企業様や寺院様のイベントでお香講座を開催する場合等、香源の講師が現地へ赴き講師をさせて頂きます。

講座内容のご案内

店舗でのお香講座と同じく「匂い袋」「練香」「線香」「香木焚き比べ体験」の内容からお選び頂けます。

講座料金について

出張講座講師料:1日あたり 11,000円~

材料費:4,400円~ × 人数分

交通費:▼公共交通機関利用の場合は電車、バス、タクシーの料金

▼車の場合はガソリン代、高速道路料金、駐車場料金 等

宿泊費:遠方の場合、必要に応じていただく場合がございます。

お問い合わせ先

出張講座のご依頼、ご相談は下記で承っております。講座開催がはっきりと決まっていない場合も、ご希望に応じて柔軟に対応致しますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

・問い合わせ先

名古屋本店: TEL:052-486-1888

銀座本店: TEL:03-6853-8811

上野桜木店: TEL:03-3827-6666

出張講座履歴

過去の出張講座の履歴はこちらからご覧いただけます。

・お香出張講座履歴の一覧

お香の先生になりたい方へ~お香リカレント学院無料説明会参加者募集中~

これまでの香源では多種多様なお香講座を提供してまいりました。そうした中でお客様から「お香の先生になりたい。」「お香を本格的に学んでみたい。」という声を頂きました。

そこで香源はお香の先生になるための資格である一般社団法人お香リカレント学院を創設しました。お香についての歴史や調合、原料について深く学べるお香リカレント学院をよろしくお願いいたします。

無料説明会を実施しておりますので、こちらからご予約していただけますと幸いです。

また、こちらのページから購入していただくことも可能ですので、よろしければお立ち寄りください。