香源のお香体験

ご予約にてお香体験を承ります。ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。開催できる日時は店舗とコースによって違いますので、ご希望の店舗をご確認の上、ご予約をお願いいたします。

目次

お香の先生になりたい方へ~お香リカレント学院無料説明会参加者募集中~

お香のことが知りたくなる、香源の「お香体験」

香源では各店舗2Fのスペースで、お香体験を開催しております。お香コンシュルジュが一人ずつに丁寧に指導しますので、初心者の方でも安心です。素材や作るお香の種類はお選びいただけるため、何度でもお楽しみいただけます。お越しになるときは是非、ここでしかできない、自分だけの「香りの世界」を体験してください。

お香ミニ講義+ミニ教科書付き「お香専門店の知識を学べるお香体験」

香源では、ただ体験するだけではなく、お香専門店の知識を皆様にお伝えする「お香ミニ講義」をご用意しております。知識を形に残せるミニ教科書付き。講義内容は季節ごと(3ヶ月ごと)に変わるため、訪れるたびに新しい発見があります。

4種類の体験コース お線香/匂い袋/練香/香木焚き比べ

お線香制作コース

線香は香原料と椨粉(タブ粉)でできています。タブ粉は調合に使われるあらゆる香原料のつなぎ役として活躍します。タブ粉ではなく蜂蜜や梅酢をつなぎにすると平安時代に誕生した練香となります。

線香手作り体験は、季節によって違う種類の調合レシピよりお選びいただけます。「p-メンタン-3,8-ジオール」を配合した、蚊の嫌がるお香への変更も可能です。自然界にも存在するp-メンタン-3,8-ジオールはほぼ無香の成分なので、お線香の香りを楽しみながら対策ができます。

匂い袋制作コース

匂い袋はお香の種類としては「匂い香」と言われ、香料や漢方薬を布や紙でできた袋に入れ、腰から下げたり、タンスの中に入れて香りを楽しむものです。タンスの中に入れる匂い袋は、その香りで虫から服を守ってくれるので防虫香ともいわれています。お部屋に置いたり、鞄に入れたり、お好きな場面でお使いください 。 体験教室ではご自身で調香した香りで二つ匂い袋を作ります。

練香制作コース

練香(煉香)とは沈香をはじめとした粉末状の原料を、蜜や梅肉などで丸薬状に練り固めたお香の事です。【薫物(たきもの)】とも呼ばれ、源氏物語にも記されているように、平安時代には貴族がたしなみとして衣服にその香りを薫き染めました。香源の練香手作り体験では、季節によって変わる沈香系調合と、戦国時代の有名な三武将をイメージしたレシピよりお選びいただけます。奥ゆかしい沈香の世界をお楽しみください。

香木焚き比べコース

日本の伝統文化の一つである「香道」の形式をならって、香木の伽羅、沈香、白檀を焚いて、貴重な香木の香りを体験できます。本コースの「聞香」(もんこう)は電子香炉を使用します。灰や炭が必要な香炉だと敷居の高さや火力の不安定さを感じてしまうからです。

香木そのものの香りに集中することで、より「聞香」を気軽に楽しんでいただけます。なかなか体験することができない「香道」のエントリーとして、簡単な「組香」のルールに則って、香木の香りを当てる形式で楽しんでいただきます。

その他注意事項

- 服装は自由です

- 机と椅子で実施します

- 香水など香りの強いものをつけての参加はご遠慮ください

香源のお香づくり体験を予約する

- 香源のお香教室は、お一人さまから受講できます。

- 体験は同一組のご予約は同じ体験コースでお願いしております。

※複数名様のご予約で別々の体験内容のご予約はできません。 - ご予約状況により、他グループと合同での体験になる場合がございます。ご了承の上、ご予約をお願いいたします。

- プライベートをご希望の場合、ご希望の店舗へ直接お問い合わせください。

| 場所 | 名古屋本店・銀座本店・上野店 |

| コース | 「お線香」「匂い袋」「練香」「香木焚き比べ体験」からお選びください |

| 料金 | お一人様5,500円(税込) ※蚊の嫌がる成分を入れたお香作り体験は¥6,600(税込)で承ります。 |

| 時間の目安 | 60分程度 ※時間は目安です。講義の進み具合や作業の進捗により、時間が30分以上押す可能性がございます。お時間に余裕をもってご予約ください。 |

| 申し込み | 事前予約制(お電話・店頭・予約フォームより受付中) ※ご予約時に「希望日時」「参加人数」「コース内容」をお教えください。 |

| TEL | 名古屋本店: TEL:052-486-1888 銀座本店: TEL:03-6853-8811 上野店: TEL:03-3827-666 |

名古屋本店で予約する

ホームページでは、5日前までのご予約を承っております。

以降の予約に関しましては直接店舗へお電話をお願いいたします。

名古屋本店スケジュール

月曜日:10:00 15:00 練香

火曜日:15:00 練香

水曜日:15:00 お線香

木曜日:15:00 匂い袋

金曜日:15:00 お線香

土曜日:10:00 15:00 匂い袋

日曜日:10:00 15:00 香木焚き比べ

銀座本店で予約する

ホームページでは、3日前までのご予約を承っております。

以降の予約に関しましては直接店舗へお電話をお願いいたします。

銀座本店スケジュール

月曜日:お線香

火曜日:匂い袋

水曜日:練香

木曜日:お線香

金曜日:匂い袋

土曜日:講座おやすみ

日曜日:第2・4 香木焚き比べ

上野店で予約する

ホームページでは、3日前までのご予約を承っております。

以降の予約に関しましては直接店舗へお電話をお願いいたします。

上野店スケジュール

月曜日:定休日

火曜日:定休日

水曜日:お線香

木曜日:匂い袋

金曜日:第1・3 香木焚き比べ

第2・4 練香

土曜日:お線香

日曜日:匂い袋

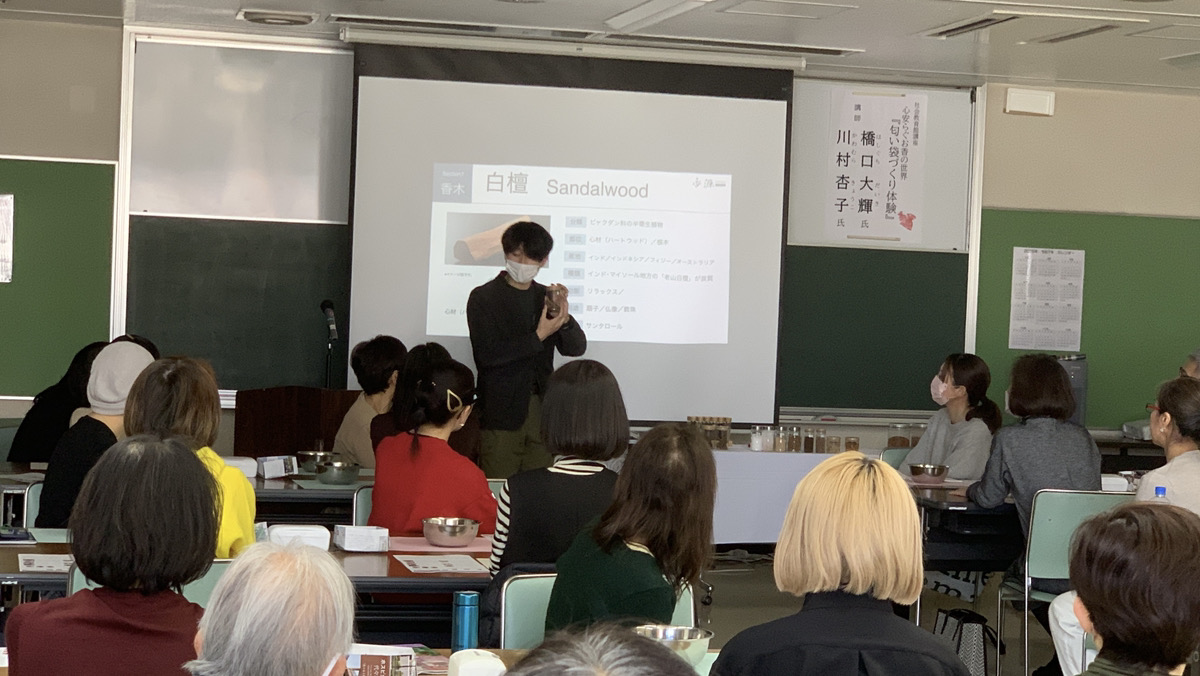

お香出張講座について

香源では店舗以外の場所でもご希望に応じて出張お香講座を行っております。開催場所や参加人数により、店舗での講座ではご都合が合わない場合は出張講座が可能です。

企業様や寺院様のイベントでお香講座を開催する場合等、香源の講師が現地へ赴き講師をさせていただきます。

講座内容のご案内

店舗でのお香体験と同じく「匂い袋」「練香」「お線香」「香木焚き比べ体験」の内容からお選び頂けます。

講座料金について

出張講座講師料:講師1名1日あたり 11,000円~

材料費:5,500円~ × 人数分

交通費:

▼公共交通機関利用の場合は電車、バス、タクシーの料金

▼車の場合はガソリン代、高速道路料金、駐車場料金 等

宿泊費:遠方の場合、必要に応じて頂戴する場合がございます。

お問い合わせ先

出張講座のご依頼、ご相談は下記で承っております。講座開催がはっきりと決まっていない場合も、ご希望に応じて柔軟に対応いたしますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

名古屋本店: TEL:052-486-1888

銀座本店: TEL:03-6853-8811

上野店: TEL:03-3827-6666

出張講座履歴

過去の出張講座の履歴はこちらからご覧いただけます。

お香出張講座履歴の一覧

お香の先生になりたい方へ~お香リカレント学院無料説明会参加者募集中~

これまでの香源では多種多様なお香講座を提供してまいりました。そうした中でお客様から「お香の先生になりたい。」「お香を本格的に学んでみたい。」という声を頂きました。

そこで香源はお香の先生になるための資格である一般社団法人お香リカレント学院を創設しました。お香についての歴史や調合、原料について深く学べるお香リカレント学院をよろしくお願いいたします。

無料説明会を実施しておりますので、こちらからご予約いただけます。

また、こちらのページから購入していただくことも可能ですので、よろしければお立ち寄りください。