コラム

名古屋本店NewsNagoya

-

名古屋本店News2023年11月15日

名古屋本店News2023年11月15日【香源 名古屋本店】約4年半ぶりに落語会 香源亭を開催いたします

落語会 香源亭開催のお知らせ 常日頃よりお香専門店 香源名古屋本店をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 しばらくの間、開催を見合わせておりました【落語会 香源亭】を約4年半ぶりに開催させて頂きます。 今年は柳屋燕弥師匠、兄弟子でもあります柳屋三三師匠の両真打、そして新たな出演者をお招きしての開催となり

-

名古屋本店News2023年9月22日

名古屋本店News2023年9月22日でらます×香源 神崎蘭子×でらますお香 ~運命の待ち人~ 誕生ストーリー

「でらます×アイドルマスター シンデレラガールズ」 に去年に引き続き参加させていただきました! 闇に飲まれよ! 今回は神崎蘭子さんとコラボさせていただきました! コラボ商品のこだわりについてお話いたします! 弊社で色々話し合いをし、恐縮ではございますが、以下のように解釈させていただきました。 ◇「運

-

名古屋本店News2023年9月22日

名古屋本店News2023年9月22日9月28日(木)29日(金)は棚卸のため営業をお休みとさせていただきます

いつも香源をご利用いただき誠にありがとうございます。 香源 名古屋本店・銀座本店・上野桜木店は棚卸のため、2023年9月28日(木)・29日(金)の営業をお休みさせていただきます。 インターネット通販の発送・問い合わせ業務もお休みいたします。 お客様には、大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください

-

名古屋本店News2023年8月29日

名古屋本店News2023年8月29日でらます×香源 篠宮可憐×でらますお香 ~ちいさな恋の足音~ 誕生ストーリー

「でらます×アイドルマスター ミリオンライブ!」 に社員・スタッフ一同、コラボお香の開発など楽しんで参加させていただきました! 今回は篠宮可憐さんと田中琴葉さんお二人とコラボさせていただきました。 コラボ商品について当店のこだわりなどお話させていただけたらと思います。 可憐さんのお香について今回はお話い

-

名古屋本店News2023年8月29日

名古屋本店News2023年8月29日でらます×香源 田中琴葉×でらます入浴料 ~秋の匂いに包まれて~誕生ストーリー

「でらます×アイドルマスター ミリオンライブ!」 に社員・スタッフ一同、コラボお香の開発など楽しんで参加させていただきました! 今回は篠宮可憐さんと田中琴葉さんお二人とコラボさせていただきました。 コラボ商品について当店のこだわりなどお話させていただけたらと思います。 琴葉さんの入浴料について今回はお話

-

名古屋本店News2023年8月14日

名古屋本店News2023年8月14日名古屋本店 8/15(火) 台風7号の接近に伴う臨時休業のお知らせ

いつもご利用ありがとうございます。香源名古屋本店でございます。 台風7号の接近に伴いまして、お客様とスタッフの安全を考慮し 誠に勝手ではございますが8月15日(火) は臨時休業とさせていただきます。 ご不便をおかけして申し訳ございません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

-

名古屋本店News2023年7月25日

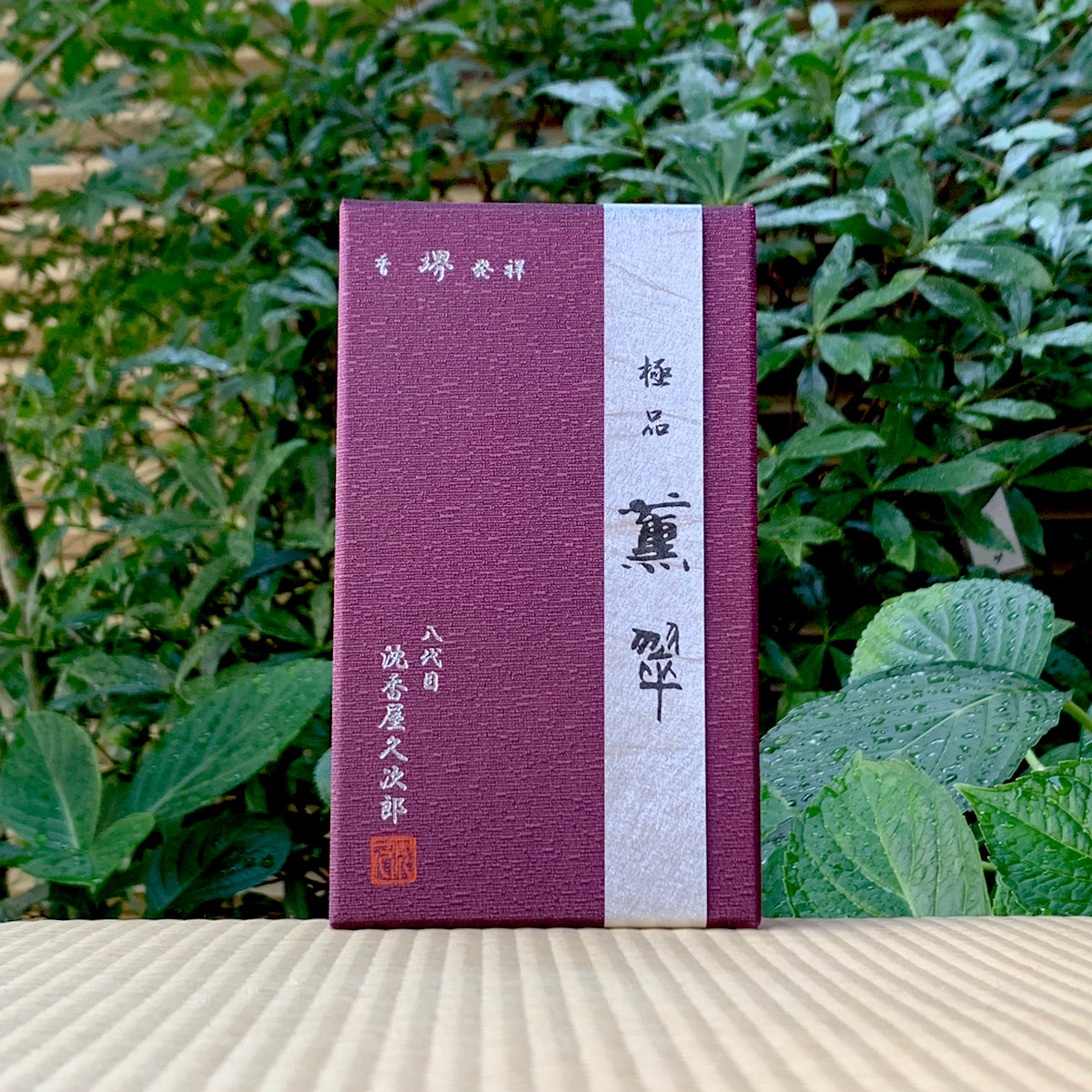

名古屋本店News2023年7月25日奥野晴明堂「極品薫翠」沈香の甘みと辛みをうまく引き立てたクセになる香り。

奥野晴明堂「極品薫翠」 柔らかく親しみやすい沈香の香り。 香りのメインは甘味・辛味。 そして、ほんのり酸味と塩辛味を感じることができ、渋みや煙臭さがなく使いやすい印象です。 特に甘みがやさしくふんわりとしており、甘みが香りを邪魔していません。 甘いだけでなく辛みもあるのがポイント。 香りの質感はシナモ

-

名古屋本店News2023年7月21日

名古屋本店News2023年7月21日7/27開催 でらますコラボのイベントに向けて、香源名古屋本店奮闘中…..。

みなさんこんにちは、香源名古屋本店でございます。 お知らせになりますが、来週7/27からイベントがスタートいたします! 今年も名鉄観光サービスさんと名古屋を一緒に盛り上げる「でらます」というイベントに参加させていただきます! 去年の様子を見ていると大変多くのお客様にご来店いただけるかなと楽しみにしているのですが、

-

名古屋本店News2023年7月19日

名古屋本店News2023年7月19日香源「フランキンセンス」最高級オマーン産乳香を贅沢に使用した神秘的な香り。

香源「フランキンセンス」 「オマーン産乳香のピュアな香り。」 最も香りがよいとされるオマーン産の乳香を贅沢に使っております。 乳香は古代から伝わる香料で、エジプトにてミイラを保存するためのものとしても使われておりました。 その神聖な雰囲気を思わせる香りからあらゆる文明で重宝されてきたのです。 キリスト教の

-

名古屋本店News2023年7月18日

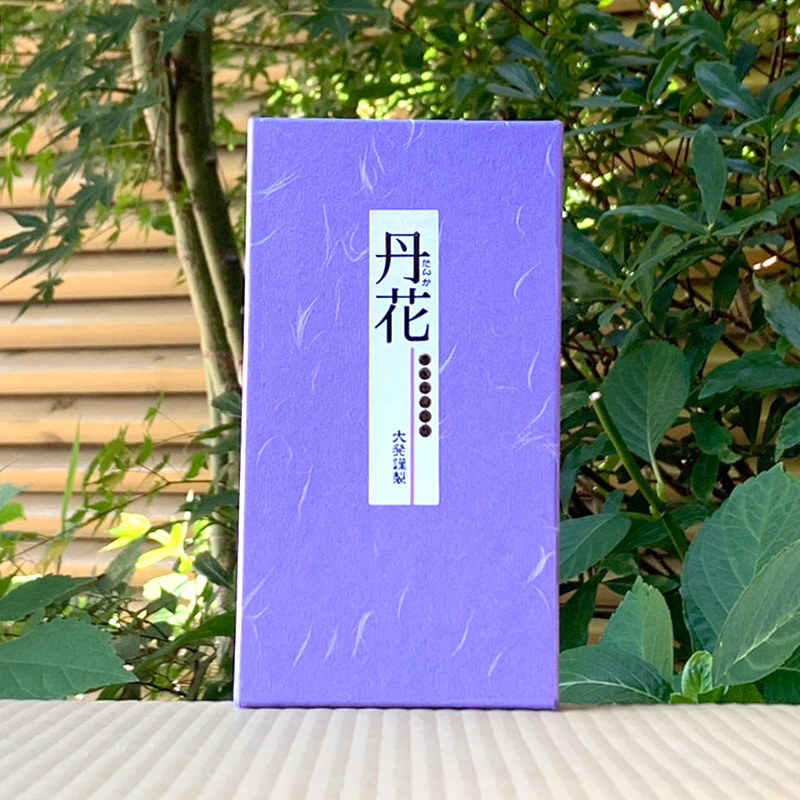

名古屋本店News2023年7月18日大発「紫丹花」 すみれの青く甘酸っぱい香りと白檀の温かさが心を落ち着かせてくれます。

大発「紫丹花」 香水のようなやさしいすみれの香りです。 鼻に残るような甘さはなく、包み込まれるようなやさしい甘みが特徴。 花のような酸味と若葉のような青い苦みが奥のほうに感じられ、香りに深みを持てせてくれています。 深みが出ることで単調な香りではなくなるため、飽きずに使えるかと思います。 明治初期に誕